Bleu machine.

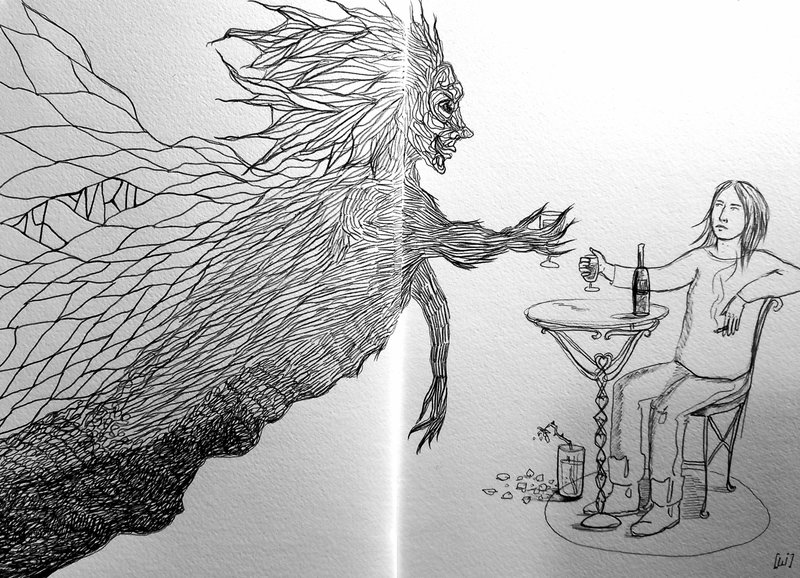

Illustration: ELSÄH ART

J’écris avec le bruit lourd de la machine à laver en fond sonore. Elle tourne quelques secondes, lave, lave, puis se stoppe, puis retourne à nouveau, remet un peu d’eau, lave, lave, stoppe. J’entendrais presque la mousse savonneuse s’immiscer dans les fibres. Je trouve que c’est une belle allégorie de ces dernières semaines passées. S’insérer dans une machine à laver mes éclats de larmes. Pourvue d’un appendice en caoutchouc qui se pose sur les arrêtes du nez, un peu comme un masque magique. De « The mask » on est passé à « The noze ».

Une fois enfilé, la machine s’est mise en route. Elle a laissé sa lessive me traverser le corps pour le laver, frotter, désengorgé, rincer, essorer. Elle s’est infiltrée dans les moindres parcelles de ma peau, de mes muscles, de mes articulations, tout le stroma, les capillaires, les artères et les veines de mon vaisseau de vie. J’ai été ballotée dans tous les sens. J’ai couru, sauté, dansé, tapé sur les murs, rebondi, roulé, me suis penchée, accroupie, suis tombée, me suis relevée, ai sautillé, contracté, étiré mes mains, mes pieds, ouvert grand mes yeux et froncé fort mes arcades sourcilières, agrandi ma bouche jusqu’au plafond, serré les dents et tordue ma mâchoire, secoué la tête, mes cheveux, sortie la langue, froncé le nez, gonflé mes joues, haussé les épaules et courbé mon dos, et j’ai parcouru l’espace infini de mon propre corps dans l’espace infini des possibilités. J’ai embrassé le mouvement et ai trouvé en lui le meilleur des amants: mon propre mouvement. Et surtout, j’ai ri. Nerveusement, ou par miroir, ou goulûment, mais du fin fond de mes entrailles qui se sont dénouées. Enfin. Splotch.

Et puis, je me suis prise au jeu de cette conversation interne et y suis retournée illico presto avec mon propre appendice: de couleur bleu.

Bleue. Bleue. Bleue.

Là, le temps s’est arrêté. Autour de moi, les fous. C’était grandiose. Les murs étaient des parois de jeux. Le sol un désert, une salle de fête, une chambre d’enfant ou une forêt. Les choses pouvaient être si douces que mes mains les portaient à ma bouche. J’ai été à la fois cowboy, branche d’arbre, et enfant perdu qui chante. J’ai aussi été ce que je ne savais pas. Faire l’expérience d’être perdue, complètement. De n’avoir aucune pierres de petit Poucet à ramasser à l’extérieur. Tout était en dedans: toutes les routes, les itinéraires, les impasses et les silences. Ce point de vide du moi qui interroge son propre fait d’être, empoisonné par les cases-cadres. Chercher l’en-dessous. Investiguer sous les milles et une couches ce qui reste accroché après le dépouillement total. Ça m’a tiré des cris, des rires, des gros pétages de plomb délicieux et des petites larmes. Des larmes de gouttes-de-trop qui avaient besoin d’éclore par le truchement, non pas de la tristesse, mais du délestage.

C’était là, le meilleur. La rencontre que j’y ai faite: (m)toi. Je crois que tu es espiègle, joueu-se, curieu-se, un peu caustique mais pas trop, juste ce qu’il faut pour ne pas que d’autres chaussures perfides te (re)marchent dessus. Ni celles des autres, ni les tiennes. Bien entendu, tu es en colère, mais au fond pas tant que je l’aurai cru, parce que très vite celle-ci est embrasée par un espèce de phénix de recherche de l’émerveillement. Le monde redevient un espace de jeu. Enfin, je crois surtout que tu n’es ni femme ni homme, et pas vraiment adulte.

Pas du tout même. Je crois que les adultes te rendent triste et que tu as envie de leur tendre de la tendresse, de leur tordre le cou des sourires à l’envers et de leur faire la pantomime du rire-de-tout-car-tout-est-trop-sérieux, parce que tout le noir qui les traverse te rentre en dedans et te fait un mal de chien abandonné. Parce que toi, le noir, tu le change en bleu, profond comme le ciel. Même si ça met une infinie éternité à éclore. Le temps n’existe que chez les impatients. Je le sais, le suis: c’est l’impatience de vivre en grand comme si on était soi-même l’horizon tout entier.

Je ne veux pas enfanter. J’aurai bien trop d’une vie pour déjà m’enfanter. Et déjà Bleue donne des petits coups de pieds en dedans du ventre pour sortir. El’ a de longues jambes, et chaque petit coup fait éclore une émotion. El’ a faim de grandiose et de minuscule. El’ sait qu’elle peut être infiniment petit-e et univers. Infiniment intime et universel’. El’ sait qu’el’ a le pouvoir de raconter ce que d’autres préfèrent enfouir. Et el’ sait que les ténèbres n’ont pas laissé que des cicatrices: elles ont prolongé les racines dans le profond du sol, du sol-en-soi, plus loin encore. Des racines noueuses increvables. Enfin, el’ sait que pour monter-en-haut, il faudra desendre-en-bas. Dans l’obscurité la plus totale. Sans lampions. Juste en respirant fort, parce que le cœur s’emballera vite et qu’il faudra oxygéner le récit.

Parfois le réel me remet la tête dans le panier de linge sale. Là où tout est humide et sent le moisi. Souvent la nuit, lorsque le conscient se repose et que l’inconscient continue de tambouriner pour raconter des trucs qui grattent. Fort heureusement, le petit matin les rend vite flous et les remporte dans la cave. La cave humide. La caverne où les figures continuent de danser en ombre sur les parois, suintantes. Elles sont toujours là et me narguent. Je pense que je vais repeindre ce mur des lamentations en bleu pour les effacer totalement. Ce sera ma future chambre, où je pourrai reposer et mes fatigues, et mes déceptions et arrachements sur le rebord d’une fenêtre qui saluera chacune des matinées de petites montagnes colorées de ciel. Là où je pourrai souffler dessus comme sur de la poussière. De la poussière de cendres de choses mortes. Disparues.

Je dépose des cairns sur le bord de rivière, comme un amoncellement de souvenirs qui doit être empilés puis emmené par les courants d’eau vive et fraîche. Ma sauveuse au bandanas rouge sautille comme une truite qui a des pattes. Ou une loutre qui a des écailles? Le ronron de l’eau chante en mezzo forte. À côté de moi est assise Sol’, qui me murmure « vas où bon te semble, et chante, danse, crie, mange ce qui te meut ».

Depuis que l’appendice s’est posé sur mon nez, j’ai arrêté de lui fermer la porte au sien: j’ai compris que c’était grâce à Sol’ que Bleue pourrait passer cette porte. Alors en ce moment on est plutôt copines. Faut dire qu’elle est un peu cocue avec la chienne, ça rend les choses plus simple pour se côtoyer. Mais j’aime assez la sentir, le soir quand je me couche et étire mes longues jambes dans tous les sens sous le drap, sans barrière corporelle extérieure. D’ailleurs, je crois que c’est elle qui prend toute la place maintenant, à tel point que si je songe à une présence physique possible à sa place ça m’en vient foutre la nausée. Ça me donne l’image d’un cours d’eau détourné et ça me dégoûte. Je veux que mon cours d’eau file droit dans son lit sans aucun barrage ni détour. On a bien vu ce que ça donnait sinon: des mega tempêtes, de la frustration, des colères maladives et l’oubli de soi. Le tout emballé avec un joli nœud d’attentes. Et des douleurs qu’on te re-balance dans la gueule à coups de fuite. Merci mais non merci.

Sans compter que ce date avec Sol’, je l’ai payé cher. Elle a été très patiente. Ce serait grotesque de la larguer maintenant pour un autre maudit de chum (je viens de lire un roman d’une québécoise, du coup j’ai des osti de travers de langage qui ne m’appartiennent pas du tout et je trouve ça bien rigolo).

Aller « mieux ». Certains en font des livres de développement pas du tout personnel, ou des spectacles. Moi je crois, et je n’invente rien depuis Shakespeare, que la vie même en est un. Et que je n’ai plus envie de rester dans la loge des abimes à maquiller des pleurs et des peurs. J’aimerai les maquiller sous le spot, ça fera mieux fondre les couleurs: fond blanc, deux ronds bleus autour des yeux et deux traits noirs au dessus, l’un baissé, l’autre relevé en arc, pour dire avec encore plus de force: ma plus grande réussite à été d’apprendre à naviguer entre un sourcil qui se lève de peur et de chagrin ou qui se fronce de colère ou de dégoût sans lâcher la barre.

La machine est finie. Tout est essoré. J’étends mes mots sur le fil à pensées. Ici, malgré la schizophrénie climatique du traumas anthropocène et sa canicule tardive de cet été 2023, au creux de l’écrin vert de la montagne, l’air est plus doux que dans les enfers bitumés. Je sais que l’hiver sera plus froid, mais surtout loin du gris bétonné qui ne réchauffera jamais aucune peau: ce sera l’humus qui craquera sous le pieds et le chant des arbres nus frissonnants qui berceront les nuits.

Pardi, ce sera beau. Beau comme le bleu.

Ne t’arrête pas au monde visible

l’Univers et ses mystères te seront dévoilés